のどかな五斗長の田園風景の中をのぼっていくと、円いおおきな三角屋根が姿を現します。

海と山に囲まれた五斗長垣内遺跡に立つと「ここはどこ?いつの時代?」

ふと、そんなふうに感じてしまうのはきっと、弥生の昔からのたゆまぬ風が今もここに吹いているから。

五斗長をはじめ淡路島全島を巨大な台風が襲ったのは2004年のこと。

作物への被害、農地の崩壊、貯水池の決壊など大きな被害の一方で、

その復旧のための調査において驚くような発見がありました。

農地だった地面の下から、

なんと弥生時代後期(およそ1800~1900年前)の

貴重な建物跡や出土品が多数発見されたのです。

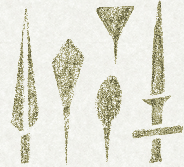

まず23棟の竪穴建物跡のうち、

12棟で鉄器を作る作業を行った炉跡が発見されました。

後に、遺跡からは朝鮮半島製と見られる斧(おの)や、鏃(やじり)など

100点をこえる鉄器が出土しています。

この結果から、半数以上の建物が鍛冶(かじ)作業用の建物であり、

ひとつの遺跡で100年以上もの長い間、

当時とても貴重であった鉄器を作り続けた村として、

たいへん珍しい遺跡であるといえます。

当時のむらびとは、鉄器づくりという最新技術を習得し、

鉄の素材を手に入れることができた人々で、

この貴重な鉄器によって周辺の地域にも

大きな影響力をもっていたのではないかと考えられています。

五斗長に鉄器づくりのムラがあった時代は、

列島各地で争いが絶えなかった社会であったことが、

中国の『魏志倭人伝』という歴史書に記録されています。

この「倭国大乱」の時代を収めたのが

邪馬台国の女王「卑弥呼(ヒミコ)」なのです。

五斗長のムラでは、直径が10mを超える国内最大規模の工房を営み、

鉄器づくりを行っていたのですが、

卑弥呼が登場する時代になると、こつ然と姿を消すことになります。

その後800年近くの間、

五斗長の丘の上からは人の痕跡が途絶えてしまうのです。

邪馬台国を中心として国々がまとまりつつある社会において、

鉄器づくりを行っていた人々はどこへ行ってしまったのでしょうか?

五斗長垣内遺跡は、日本の歴史に

新たなミステリーを投げかけているようです。

五斗長垣内遺跡はその後、歴史的な重要性から国史跡に指定。

地域と行政との協働により保護と活用に向けて事業が開始されました。

現在は、五斗長垣内遺跡最大の鉄器工房を復元した「ごっさ鉄器工房」

をはじめ、地域の人びとと復元した竪穴建物など、弥生時代の鍛冶生産

を中心とした「ものづくり」のムラを体感できる史跡公園として整備されています。

地域の人びとに愛される、人びとと共にある遺跡として現代に蘇った

五斗長垣内遺跡を体感しませんか。